|

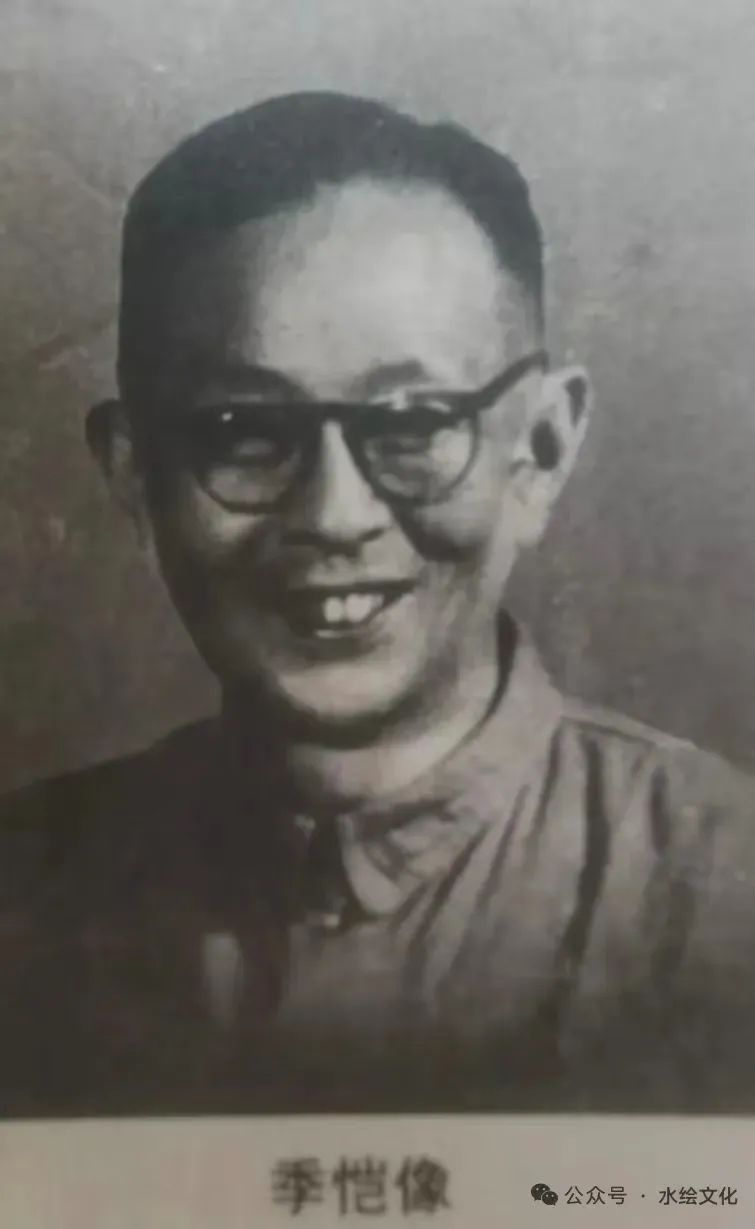

朱霁云 今年正值中国人民抗日战争胜利80周年,江苏省委组织部在广泛征集的基础上,选定季恺为南通市唯一向全省宣传的抗日英烈,委托南通电视台制作专题片。我作为季恺、季藩的堂外甥,参与其中,接受了采访,再次走进了他们的抗战岁月。 名门望族的季恺是革命先驱李大钊的学生,季恺、季藩二弟兄一在北平一在上海读大学,早年舍弃万贯家财,投身救国救民运动,曾为红十四军提供武器、地图,借给军长何昆手提机枪,被判死刑,牢狱6年,幸得营救。 在抗日烽火中,他们一在前线,一在后方;一为党内,一为党外;一明一暗;一武一文,舍小家卫国家,季恺数死一生,季藩忠骨无存,共同谱写了抗日救国的浩然长歌,成为他们光辉一生的重要篇章,堪称:季家俩英雄,一门双忠烈。 季恺辞家抗日,季藩后方援手——1938年3月,日寇的铁骑踏碎了水绘园的一池静水,季恺奋起组建如皋人民抗日自卫第二大队。其兄季藩在家一边侍候母亲,一边经商赚钱资助抗日。抗战期间的一天,季恺将率队伍远去,离家前,他和全家老小围在患病卧床的母亲身边,季恺俯下身子在母亲耳边说:“娘,我没法服侍您老人家了,今天再帮您装台烟,就算我尽最后一次孝吧,以后恐怕……”深明大义的母亲叹着气说:“老二,你以后也别回来了,你在外面自己当心吧……”季恺替母亲掖好被子,垂泪辞母,率兵而去。这是季家后人回忆录中出现的场景。

季恺尚未加入共产党时,他邀请共产党员俞铭璜(党内大才子,中华人民共和国成立后任中共江苏省委宣传部长、华东局宣传部副部长)等任抗日自卫大队政治指导员。季恺、季藩拿出自家隐藏的枪支,一起动员富户出资出枪。季恺在葛家桥、八里庄等地对日寇据点发起进攻,打响如皋人民抗日的第一枪。同时对扰乱民生的土匪改组收编,队伍扩大到3个中队,大大震慑了长驱直入、气焰嚣张的日军。季藩则在后方动员民众,筹集钱物,救护伤病员。 陈毅三进泰州,季恺特殊贡献——抗战初期,党中央确定了新四军“向南巩固,向东作战,向北发展”的战略方针,首先就必须在苏北建立足基地,新四军东进是深入敌后,实现积极抗战的需要。 1939年,苏北地区日、伪、顽三种力量并存,形势错综复杂。陈毅为团结中间势力的李明扬和李长江联合抗战,三进泰州城,创造了历史上联合“二李”统战的传奇故事,其中季恺起到极其关键的作用。再现这段历史故事的著名电影《东进序曲》中,李副官的原型就是季恺。 陈毅三进泰州城,季恺全程负责接洽、安排、保卫,为确保他们的安全,季恺把自家房子改造成“文明旅馆”,让陈毅住在楼上,他自己就在楼下看守,枪不离身,彻夜不眠。 1940年5月,新四军挺进纵队要借道“二李”防区进驻郭村打击日寇,处于中间派的“二李”扣押了陈毅派来的谈判代表,想要灭口。 千钧一发之际,季恺挺身而出,对李长江晓之以理:“两军对阵,不斩来使,何况司令也要为自己留一条后路”,这才保全了谈判代表的性命。 一直从事隐秘工作的季恺危机重重。1940年7月,国民党部署“剿共”事宜,季恺第一时间将这一宝贵信息传送给新四军,不幸被眼线发现,连夜出逃。敌人一路追杀到姜堰,误将一名军官认成季恺而枪杀。次日,“季恺通共,就地处决”的消息震惊全城,其实,季恺已逃出虎口。这是他支援红十四军枪支被判死刑幸被营救之后,与死神的第二次擦肩而过。 黄桥战役最终以新四军苏北指挥部全面胜利而告终,这次战役奠定了新四军根据地的坚实基础,打开了华中抗战的新局面。死里逃生的季恺为新四军争取到了向北发展的有利形势。栗裕称赞“季恺是对新四军东进有特殊贡献的人”。 1940年7月,季恺在出色完成党交给的隐秘任务后,加入新四军队伍;次年1月,经刘少奇、陈毅批准,在抗日战火中季恺加入中国共产党。 陈毅荐任县长,弟兄共建政权——1941年3月,陈毅亲自提议,任命季恺为抗日根据地如西县首任县长。如西是苏中三分区、三地委、三专署所在地,下辖11个区。 季恺一边主持抗日政府的工作,一边利用各阶层知名人士,开展抗日民族统一战线工作,和哥哥季藩一起,向大地主借粮筹款,解决抗日军政人员的给养困难,稳定和发展区、乡抗日政权。为了防止日寇侵占后作据点,季恺、季藩带领乡邻3天3夜拆了季家数十间房子,木料用来做担架等战备物资,砖瓦运去根据地建房。抗战时,陈毅、粟裕、陈丕显、叶飞、陶勇、管文蔚、叶胥朝等都来过如西县,严冬,季恺看到他们中有的衣着单薄,当即把自己身上的衣裤脱给他们穿。

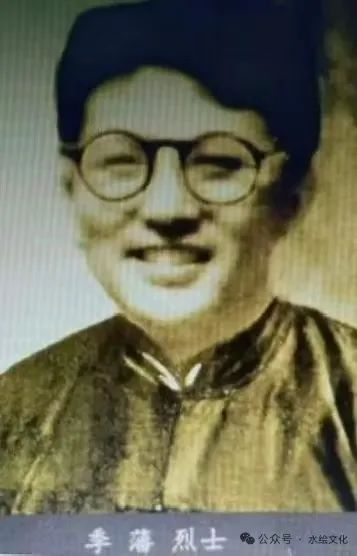

黄桥战役胜利后,在海安召开的苏中抗日根据地第一届临时参政会上,季氏二兄弟和季藩的二女儿季海平,聆听刘少奇《当前的形势与任务的报告》,均被选为参政会委员,季藩还是常委。一家3口成为参政会委员,传为佳话。 配合主力战斗,打击日伪建功——1941年2月,建立如西县警卫团,季恺兼任团长,同时建立卢港、江安、石庄、车镇区游击队。一天,季恺率警卫团和游击队,攻克郭家园伪军据点,乘胜追击伪34师一个连,俘获数十人。6月,日伪为打通如黄线,分割抗日根据地,从如皋城、黄桥同时出动,强行修筑如黄公路。季恺率部,配合新四军主力多次袭击,未能修成。7月、日伪“扫荡”如西,并构筑加力据点,季恺率部激战两小时,伪军逃窜,缩回如城。 警卫团扩编到整团的兵力,后上升为主力部队。季恺夫人胡敏在此期间,在苏中抗日根据地做民运工作,任总支书记。据季恺的老战友回忆,“新四军主力几次大的战役郭村保卫战、黄桥决战、周家庄战斗,都与季恺提供情报、组织群众支前、协同主力部队作战、搞好后勤工作分不开。” 带头减租减息,成为抗战模范——1942年秋,季恺一边作为大地主家庭叛逆带头减租减息,一边发动群众开展减租减息运动,使全县农会、民兵、妇抗会、儿童团等各种抗日群众组织迅猛发展。他还办了几十人的军工厂,用老虎钳、台钻等,造手榴弹、步枪、子弹,修理枪械,不仅武装了自卫团,还支援了其他地区的抗日斗争。当年8月至9月,连续组织3次万人以上民兵、群众包围伪据点的奇迹,成为如皋人民抗日斗争史上可圈可点的一页。 抗日根据地《江潮报》盛赞如西“是三分区空前的人民抗日武装斗争之模范,……到处是刀叉棍棒,巡逻放哨,差不多每个村子,每户人家,每个青年、老人、小孩都卷入了运动的浪潮。”“如西的民兵运动是值得各县学习的。” 建设抗战文化,培养抗日人才——抗日根据地的文化建设,是季恺、季藩的精彩之笔。兄弟二人开办中小学校,创办《如西报》和电台,进行抗日、爱国宣传教育,如西中学成为培养抗日干部的学校。经费紧张,季藩出钱出力, 并亲任有“苏中抗大”之称的如西中学董事长, 他们一起为抗战和根据地建设培养了很多后备力量。如西根据地成为闻名遐迩的“苏中小延安”。 季恺引导南方知识青年投奔新四军,和季藩一起,先后接引了成千上万人,季家像个大食堂,经常十几、几十个青年人吃饭,吃好了就走。经他们接待送往根据地,后来成为东南大学领导干部的老同志回忆说,“季家招待我们大盆的红烧肉,季恺对我们说,这一顿你们是客人,下一顿就是自己人了。” 时任新四军苏中四分区政治部宣传科长的著名艺术家史白途经此地,看到军民斗志昂扬,经济繁荣,一派火热景象,激动之余挥笔写下脍炙人口的歌曲《除了解放区别处哪儿有》。 发行“季恺本票”,扭转经济困境——“皖南事变”后,新四军在盐城重建军部,面临国民党和日伪的双重经济封锁,根据地军民缺衣少食,处境艰难。 为了筹集抗日经费,刘少奇、陈毅指示成立了根据地银行,时任苏中第三行政专员公署任财经处长的季恺,创新发行“季恺本票”,也称“新抗币”,季恺签名盖章,是当年根据地最受欢迎的“硬通货”, 在12县流动。敌占区的商人都不相信伪币,而愿意持有“季恺本票”,因为季恺老家有土地资产做经济担保。《中国历代货币大系》收集刊载了季恺签名盖章的20元、50元、100元三枚彩色本票。 季恺用“季恺本票”购进根据地的猪、麻、油等物资,换取钱币,再收购敌占区的军需品和布料。他还亲自兼任粮食局长,克服重重困难,组织生产和财政收入,保障前线和机关物资和经费供给,为抗日根据地的军政建设、经济繁荣作出了贡献。 叶飞将军说“有了季老恺,三分区干群吃的是大米,穿的是细布,生活有保障,斗争无顾虑!”季恺的老战友、江苏省委宣传部部长戴为然曾写道:“他为地方政权建设、为党政军机关的后勤保障,做了不少别人无法替代的工作。”陈毅曾风趣地说“我们新四军有两个大胖儿子,一个是军工厂,一个是印钞厂”。抗日老战士盛赞季恺是抗日根据地的“后勤部长”。 对此,日伪和奸商恨之入骨,把季恺作为要犯,悬赏通缉。1943年到1947年间,陈毅、张云逸、饶漱石、管文蔚、姬鹏飞、季恺、季方、刘秀平等人都作为共匪要犯通缉在案,下令:“凡落网者,割下头颅悬挂于碉堡或城门前示众。” 日伪军为报复季氏二兄弟抗日,将整个季家庄园付之一炬,连烧几天几夜,化为灰烬。 季藩筹集军需,惨遭活埋牺牲——季藩自掏腰包,为抗日购物买货。1945年,党组织密派季藩担任同泰商行经理,利用这个身份混迹于国民党的官道和商行,从上海、南通等敌占区,为根据地购买机床、煤油、药品、纸张、印刷机等军需物资,季藩凭着胆略和智慧,每次都化险为夷。季藩把筹集的钞票分藏在两个女儿身上,为新四军抗日保存资金。季藩的3个女儿季少娟、季海萍、季轩和季恺的一个女儿季荣,参加了新四军,季家“四朵军花”在新四军中传为美谈。后来季藩的一个女儿在军中立特等功,一个女儿成为留苏归来的医学博士。 1946年,国民党聚集几十万大军“围剿”根据地,季恺、季藩随新四军北撤。途中季藩不幸被捕,惨遭严刑拷打,只字不吐替新四军埋藏的枪支和数百两黄金,宁死不屈,被活埋于如皋城东郊荒野,至今尸骨无存。现今如皋搬经烈士陵园的季藩烈士墓里,只有其故居遗址的一抔黄土。 季恺季藩,如双峰耸立,功载史册,如两星闪耀,光照千秋。 1950年,江苏省人民政府追认季藩为“革命烈士”。他没有吃过公粮,没有拿过公饷,却为抗日救国抛弃了万贯家财;他不是新四军的在编战士,却为新四军抗日筹钱筹粮、输送武器、培养人才、接待来往,把自己的女儿也送到革命队伍;他不是中共党员,却紧随不渝,抗日救国,坚贞不屈,直至献出年仅45岁的生命! 中华人民共和国成立后,中共苏南区党委派季恺到无锡市工作,任建设局(建工局)局长,他职务县(处)级,待遇厅级,管理权限在中央,周恩来总理亲自任命他为无锡市人民政府委员,江苏省政府主席谭震林任命他为无锡市建筑工程局局长。文革中惨遭迫害,被判死刑,幸赖陈毅批示营救。1976年逝世,享年73岁。“季恺之觉醒,始于少年;季恺之英勇,显于革命;季恺之智慧,展于统战;季恺之无私,见于经济;季恺之善为,彰于建设;季恺之精神,凝于初心。他勇立潮头,信念如磐,爱国如命的事迹和精神永存!”——原江苏省委副书记顾浩概括了季恺的一生和精神。 季恺、季藩,高山仰止,永垂不朽! 注:重要史料摘自《季恺纪念文集》

|